Los gobiernos autoritarios procuran silenciar el sentido crítico, la opinión personal y la divergencia. En ese sentido, ubican a los intelectuales y a los artistas como emergentes de ideas que deben silenciarse y, en extremos, perseguirse.

Las dictaduras argentinas han sido un claro ejemplo de la actitud que los despóticos absolutistas ejercen procurando anular cualquier intento de análisis, evolución y desarrollo de las ideas. Y en particular, la última se ha esforzado en la persecución y desaparición de emergentes intelectuales.

Numerosos escritores, pintores, músicos, actores y demás artífices de la cultura han tenido que exiliarse y en otros casos, muchos de los que optaron por permanecer fueron desaparecidos o directamente asesinados. La lista de ellos, escandaliza por el desprecio, la estigmatización de que fueron objeto y la aviesa intención de reducir o destruir la cultura para impedir el crecimiento y la elevación del juicio crítico. Así evitaban que la sociedad evolucione hacia el objetivo del íntegro desarrollo personal sustentado en identidad de pensamiento.

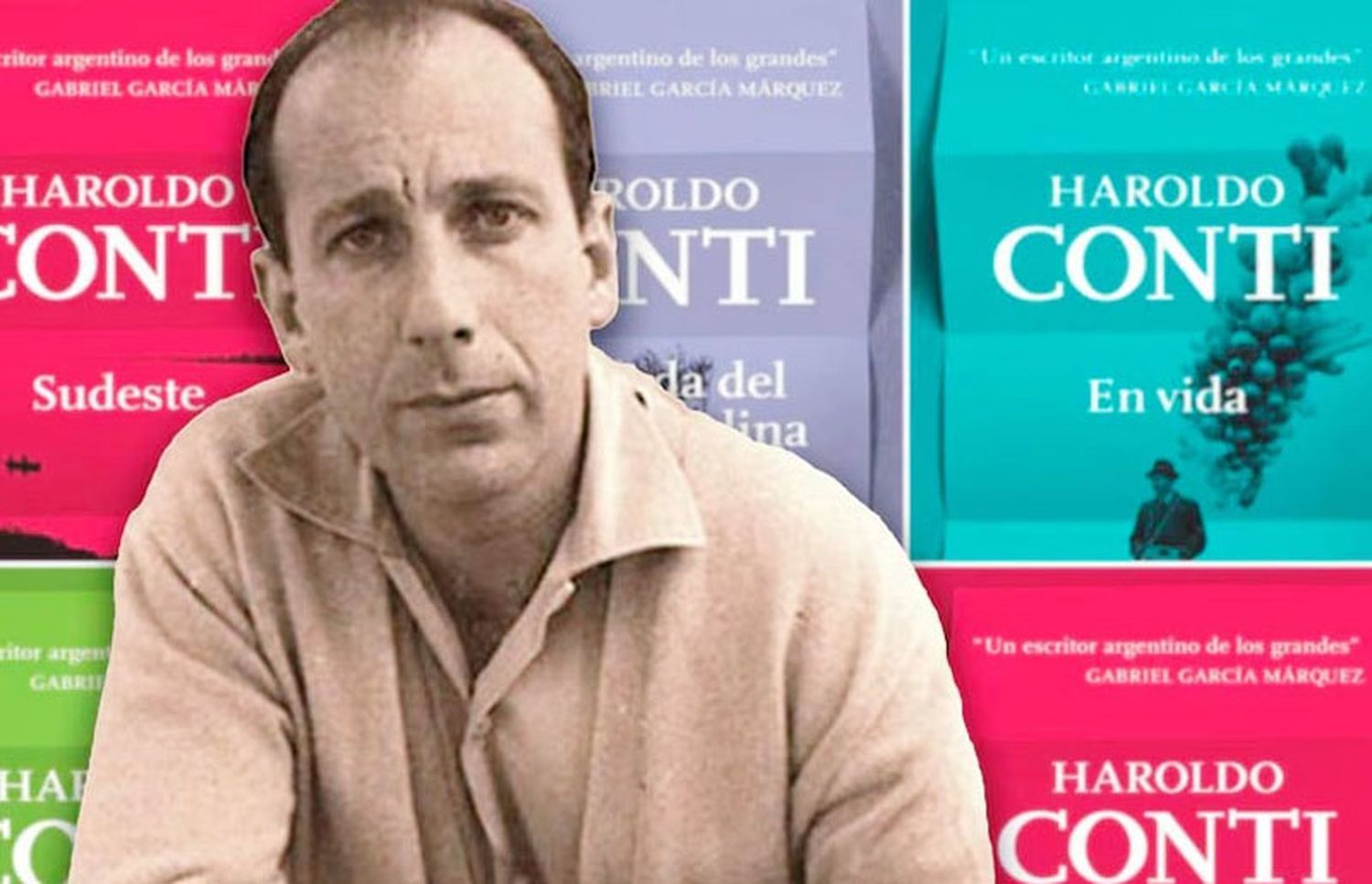

Haroldo Conti fue uno de los intelectuales desaparecidos por la última dictadura argentina. Había nacido en Chacabuco, localidad del noroeste de la Provincia de Buenos Aires el 25 de mayo de 1925. Sus padres, Pedro Conti y Petronila Lombardi, eran descendientes de italianos, colectividad que como el personaje del cuento de Conti “Los novios”, se afincó en la región, dedicándose muchos de ellos al campo y provenía mayoritariamente de Legnano, región de Lombardía.

La vida rural estaba muy presente en esa ciudad porque algunos de sus habitantes frecuentaban el campo para realizar sus labores. Por tal razón, Haroldo, acompañando a su padre, tendero ambulante, en sus visitas a las estancias fue incorporando hechos y circunstancias de esa vida que plasmó en sus cuentos.

Luego de recibirse de maestro, Haroldo ingresó en el Seminario Metropolitano de Villa Devoto sin consagrarse (había sido alumno de una escuela de pupilos -el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía-, lo que lo signó de alguna manera). No perdió su fe católica, era devoto de la Virgen de Luján. Ejerció en una escuela primaria de Gral. Pirán, pequeña localidad del partido de Mar Chiquita y luego estudió la carrera de Filosofía y Letras, lo que le permitió ser profesor de latín en colegios secundarios. Algunos años fue profesor del Colegio Nacional Mariano Moreno. Al momento de su desaparición lo era en el Liceo Nacional N° 7 de Buenos Aires.

En declaraciones que Haroldo Conti hizo oportunamente, contaba que, cuando joven comenzó a escribir los guiones de las funciones de títeres que compartía con sus amigos. Su padre, en sus recorridas camperas fue un motivador. Las charlas con las que convencía a sus interlocutores a comprarle sus productos estaban salpicadas con cuentos.

En una de sus tantas actividades de Conti: fue periodista -escribió en la notable revista “Crisis”, entre otras-, navegante, camionero, nadador de aguas abiertas, piloto de avión, al sobrevolar el norte de Buenos Aries y el sur de Entre Ríos, descubre el Delta del Paraná y queda prendado de él. Su primera novela, en 1962, fue “Sudeste”, ubicado geográficamente en ese ámbito. Habla de “el boga”, un habitante de los meandros del río, y Conti, al decir de Juan José Becerra, homenajea a Hemingway y Faulkner, en cuanto a las descripciones de la naturaleza y de las personas que se involucran con ella en armonía con el río. “En Sudeste el hombre es la naturaleza. Los argumentos de Conti están a la vista porque para él naturaleza y hombre no se distinguen entre sí”, dice Becerra.

El puerto de Buenos Aires es la locación donde Conti ubica la acción de “Alrededor de la jaula”, novela publicada en 1966. Cuenta de Silvestre, un anciano y Milo, un chico rescatado de la calle por Silvestre. Viven juntos y trabajan con juegos mecánicos. Son seres que se sienten agobiados, cada uno en su medida, resignados a una realidad que no los favorece y que fortalece la visión pesimista en cuanto al futuro.

En 1971, Conti publicó “En vida” sobre personajes, en cierta manera, marginales, que viven de perseguir el sustento diario. Oreste, Roque, Paco, Sixto y Pino son hombres duros, solitarios, que emborrachándose transitan el centro, el puerto y los suburbios de Buenos Aires, sin encontrar consuelo en una sociedad que no los contiene ni les da posibilidad de crecimiento. “En “En vida” quise hacer la radiografía de un hombre del montón, jodido por esta sociedad, castrado en sus posibilidades de elegir”, afirmó el autor.

“Mascaró, el cazador americano”, de 1975, su última novela, dedicada a Marta, su compañera de esos años y “a todos los compañeros”, trata sobre una compañía de teatro ambulante que recorre la geografía del país. Su personaje, el Príncipe Patagón, es un idealista que reivindica lo espiritual por encima de la persecución del interés material. La creación artística considerada como instrumento para el desarrollo personal y vía conducente para la libertad. La difusión de esas ideas en cada una de las representaciones que la compañía realiza, cuestionando la injusticia y la vanidad, consigue un nivel de acompañamiento que promete una revolución social.

La expectativa de una sociedad más justa y abarcadora lo confiesa el autor en el prólogo del libro. Dice Conti, “Ahora, a diferencia de esas otras veces, no he quedado triste y vacío, porque Mascaró sigue vivo. Y me demanda nuevos caminos”.

Hace pocos años se publicó una nueva versión de sus “Cuentos completos”, que inicialmente habían formado parte de “Todos los veranos”, “Con otra gente” y “La balada del álamo Carolina”. En ellos, Conti rescata sus recuerdos de Chacabuco. Dice Juan José Becerra en el prólogo, “las historias repiten, conservan y estimulan narrativamente su geografía en una zona precisa de la pampa húmeda: Chacabuco y sus pueblos satélites, con el silencio dominante de la cultura rural (y su antimateria: la verborragia) y las vías de un tren que se mueve entre las estaciones del pasado y del futuro.”

Por otra parte, Conti siempre estuvo interesado en el teatro y el cine. En 1956 publicó la pieza de teatro Examinado. En cuanto al cine, en 1952 fue asistente de dirección de Narciso Ibañez Menta en la película “La bestia debe morir” basado en un texto de Cecil Day-Lewis (el padre de Daniel Day-Lewis). En 1977, Nicolás Sarquis realizó “La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro”, con guion de Conti, Luis Priamo y el propio director. En ese mismo año, Sergio Renán dirigió “Crecer de golpe”, basado en la novela de Conti “Alrededor de la jaula” con las actuaciones de Ubaldo Martínez y Cecilia Roth. “Sudeste” llegó a la pantalla en 2002, con la dirección de Sergio Belloti y guion de él y Daniel Guebel y la actuación de Luis Ziembrowski. En el año 2018, Darío Grandinetti interpretó a Conti en la película de Miguel Mato, “Homo Viator”.

Haroldo Conti fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 5 de mayo de 1976, miembros del ejército lo estaba esperando a él y a su mujer en la puerta de su casa. Los golpearon e interrogaron. Le saquearon la casa y finalmente llevaron a Conti, sin que vuelva a aparecer. Versiones de sobrevivientes lo ubican en el centro de detención El Vesubio, en Aldo Bonzi, en el conurbano bonaerense. Cuando Videla recibió a una serie de intelectuales (Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges y el presidente de la SADE, Horacio Ratti, entre ellos), poco tiempo de su secuestro, ante un reclamo del padre Leonardo Castellani (que conocía a Conti desde su estancia en el Seminario), el dictador le aseguró que haría lo posible para averiguar dónde estaba el escritor. No dio respuesta al pedido, sino hasta cuatro años después, cuando ante periodistas extranjeros, afirmó que Conti estaba muerto.

Conti, a quien se recuerda por su obra en el centenario de su nacimiento, fue galardonado con varios premios internacionales en poco tiempo, ubicándolo en un nivel de excepción. En 1960 la revista Time lo premió por su cuento “La causa”. Dos años después, su novela “Sudeste” obtuvo el Premio Fabril. En 1964, la Municipalidad de Buenos Aires lo premió por su libro de cuentos “Todos los veranos”. La Universidad de Veracruz (México) lo galardonó en el concurso hispanoamericano por su novela “Alrededor de la jaula”, en 1966. Cinco años después su novela “En vida” recibió el Premio Barral, en España y en 1975, en Cuba, su última novela “Mascaró, el cazador americano” obtuvo el Premio Casa de las Américas.

Respecto a este Premio, Cabe acotar que en la década del ´60, numerosos intelectuales argentinos lo recibieron. Entre ellos, Ezequiel Martínez Estrada, Abelardo Castillo, Osvaldo Dragun, Octavio Getino, Antonio Dal Masetto, Noé Jitrik, Liliana Heker, David Viñas, Ricardo Piglia y Dalmiro Sáenz.

El nombre de Conti nomina al centro cultural que se erige en el Museo de la Memoria ubicado en la ex Esma y el 5 de mayo de cada año se conmemora el Día del Escritor Bonaerense en homenaje a su memoria. Conti reconoció que escribía para sentirse más aliviado. “Escribo porque no tengo más remedio”. Y su literatura está integrada por cuentos y novelas plagadas de sensibilidad y enorme respeto por la humanidad. Pero además es memoria, valor de inocencia y amor por la historia personal y colectiva. El centenario de su nacimiento, una oportunidad más para rescatarlo.

Ads Ads Ads

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión